बदलते मौसम, टूटती औरतें, सूखे खेत, खाली रसोई और थकी औरतें Publish Date : 16/06/2025

बदलते मौसम, टूटती औरतें, सूखे खेत, खाली रसोई और थकी औरतें

प्रोफेसर आर. एस. सेंगर एवं डॉ0 रेशु चौधरी

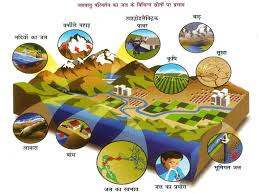

जब भी हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो चर्चा अवसर पिघलते ग्लेशियर, बढ़ते समुद्र तल और बदलते मौसम चक्रों तक सिमटकर ही जाती है। परंतु इसके मानवीय चेहरे-विशेष रूप से ग्रामीण भारतीय महिलाओं के चेहरों को अक्सर भुला दिया जाता है। 2025 की चीजिंग इंडिया रिपोर्ट एक बार फिर यह स्पष्ट करती है कि जलवायु संकट कोई जेंडर न्यूट्रलर आपदा नहीं है। इसके प्रभाव गहरे, असमान और स्त्री-विरोधी हैं।

भारत की करोड़ों ग्रामीण महिलाएं पहले से ही संसाधनों की कमी, सामाजिक सीमाओं और अवैतनिक घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन इस बोझ को और भारी बना देता है- कभी सूखा बनकर, कभी बाढ़ बनकर, तो कभी धीमे-धीमे कुपोषण और थकावट के जहरीले मिलन के रूप में। चीजिंग रिपोर्ट बताती है कि जलवायु संकट न केवल महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को गिरा रहा है, बल्कि उन्हें उनकी जैविक, सामाजिक और आर्थिक गरिमा से भी उन्हें वंचित कर रहा है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही सीमित हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन से उपजा पोषण संकट और गर्मी का तनाव उनके प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। रिपोर्ट के अनुसार, लगातार डिहाइडेशन और एनीमिया के कारण महिलाओं में समय से पहले हिस्टेरेक्टॉमी (गर्भाशय-उच्छेदन) के मामले काफी बढ़़े हैं। यह केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनके शरीर से जुड़ी स्वायत्तता और गरिमा पर भी एक हमला है। बांज्ञापन, जटिल प्रसव, और गर्भधारण में कठिनाइयाँ अब सामान्य सी समस्याएं बनती जा रही हैं- और इनके पीछे जलवायु से जुड़ी असुरक्षा की स्पष्ट छाया है।

भारत की अधिकांश ग्रामीण महिलाएं या तो खेतों में काम करती हैं या छोटे कृषि कार्यों में लगी होती हैं, लेकिन वह भूमि की मालकिन नहीं होतीं। जब बारिश असमय होती है, जब फसले सूख जाती है या जब मिट्टी बंजर हो जाती है- तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा झटका इन महिलाओं को ही लगता है। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में, लगातार सूखे की मार ने न केवल कृषि उत्पादन को गिराया है, बल्कि महिलाओं की मौसमी बेरोजगारी को भी बढ़ाया है। खेत से कटने का मतलब होता है रसोई का खाली होना, बच्चियों की स्कूल से विदाई और कर्ज का एक और फेरा। जो महिलाएं कृषि से इतर हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण या छोटे पैमाने के व्यवसायों में लगी थीं, उन्हें भी चरम मौसम ने नहीं बख्शा है। चीजिंग रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में चरम जलवायु घटनाओं के दौरान गैर-कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की आय में औसतन 33 फीसदी की गिरावट आई। यह न केवल आर्थिक नुकसान है, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पर भी करारा प्रहार है।

जलवायु से प्रेरित विस्थापन, परिवार की आय में गिरावट और पारंपरिक सोच ये तीनों मिलकर किशोर लड़कियों की शिक्षा को बाधित कर रहे हैं। जब परिवार के पास सीमित संसाधन होते है, तो सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई पर ही कैची सबसे पहले चलती है। उन्हें स्कूल से निकाल कर घरेलू काम में झोंक दिया जाता है, या जल्दी शादी के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षा की यह टूटती श्रृंखला, उनके जीवन भर के अवसरों को सीमित कर देती है। विशेष रूप से आदिवासी और दलित महिलाएं-जिन्हें पहले से ही सामाजिक हाशिए पर रखा गया है।

जलवायु आपदाओं के समय सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार होती है। 2020 के चक्रवात ‘अम्मान’ के दौरान, सुंदरवन क्षेत्र की दलित महिलाओं ने बताया कि राहत केंद्रों से उन्हें बाहर रखा गया, और आश्रय निर्णयों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जलवायु संकट के समय सामाजिक भेदभाव और भी तीखा हो जाता है।

चीजिंग इंडिया रिपोर्ट इस संकट को केवल उजागर नहीं करती, बल्कि इससे निपटने के स्पष्ट रास्ते भी सुझाती है-जिनमें सबसे अहम है लैंगिक संवेदनशीलता को जलवायु रणनीति के केंद्र में लाना। राज्य स्तरीय जलवायु योजनाओं में महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों को शामिल किया जाना चाहिए। ओडिशा जैसे राज्यों ने अपनी जलवायु रणनीतियों में लिंग संकेतकों को शामिल करना शुरू किया है, लेकिन जरूरत है कि यह पहल हर राज्य में दोहराई जाए। गांव, जाति और आर्थिक स्थिति के अनुसार लिंग-आधारित डेटा संग्रह आवश्यक है ताकि नौतियाँ धरातल पर असरदार साबित हो सके। पंचायत स्तर पर लिंग घटक के साथ जलवायू भेद्यता सूचकांक बनाना एक प्रभावशाली कदम हो सकता है। स्वयं सहायता समूहों और महिला सहकारी समितियों को जलवायु लचीले कृषि, हरित नौकरियों, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि-प्रसंस्करण के क्षेत्रों में कौशल प्रदान करके मजबूत किया जा सकता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर संसाधनों से लैस करना, विशेषकर प्रजनन और मातृ देखभाल के लिए, अत्यावश्यक है-खासकर उन इलाकों में जो जलवायु संकट से प्रभावित हैं। गुजरात में महिलाओं द्वारा संचालित जल समितियों ने यह सिद्ध किया है कि जब महिलाएं नीति निर्माण और संसाधन प्रबंधन का हिस्सा बनती है, तो समाधान अधिक टिकाऊ और संवेदनशील होते हैं। स्थानीय आपदा प्रबंधन, वन अधिकार समितियों और जल प्रबंधन में महिला भागीदारी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। (राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना) के अंतर्गत चल रहे मिशनों-जैसे उजाला योजना, पीएमयूवाई आदि को महिला केंद्रित दृष्टिकोण के साथ पुनः परिभाषित किया जाए। जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में इन योजनाओं के विस्तार से न केवल स्वास्थ्य और आजीविका सुदृढ़ होगी, बल्कि लैंगिक न्याय को भी बल मिलेगा।

ग्रामीण महिलाएं केवल जलवायु परिवर्तन की पौड़िता नहीं हैं-वे बदलाव की वाहक भी बन सकती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि हम उन्हें केवल ‘सहायता की पात्र’ न माने, बल्कि ‘साझेदार’ के रूप में देखें। चीजिंग रिपोर्ट का यही संदेश है-कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटना है, तो जेंडर और क्लाइमेट को एक-दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक साथ समझना होगा। एक महिला जब सूखते हुए तालाब की मिट्टी से अपने बच्चे के लिए पीने का पानी खुरचती है, वह सिर्फ मातृत्व नहीं, बल्कि जलवायु संकट को सबसे त्रासद छवि बन जाती है। अब वक्त है कि नौति, विज्ञान और समाज तीनों मिलकर उसकी आवाज को गंभीरता से सुनें।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।